Den meisten Lesern dürfte PipeWire als designierter Nachfolger von PulseAudio und mehr mittlerweile ein Begriff oder bereits in Benutzung sein. Ein Artikel von 2018 in der Zeitschrift LinuxUser beleuchtet die Notwendigkeit für die Entwicklung von PipeWire im Zusammenspiel mit der fortschreitenden Wayland-Integration. Seither ist viel passiert und PipeWire produktiv nutzbar geworden.

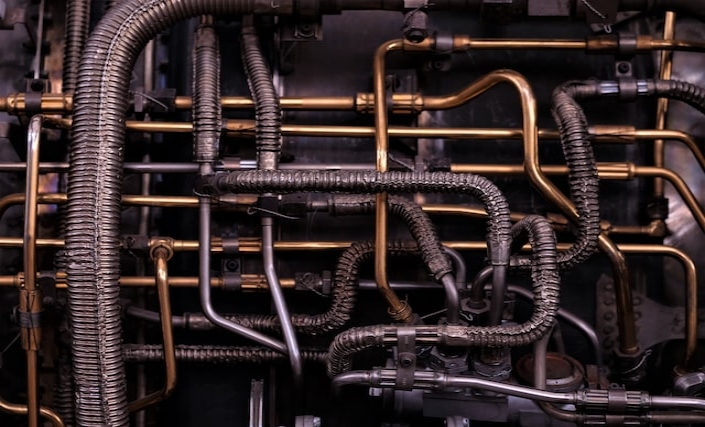

Der Klempner

Kürzlich erschien nun unter der treffenden Bezeichnung WirePlumber ein externer Session-Manager für PipeWire, der mit Fedora 35 ausgeliefert wurde und der auch bei mir bereits bei Debian Unstable Dienst tun. Ich kam auch gar nicht drum herum, da die bis dahin dafür verwendete Komponente pipewire-media-session entfernt wurde und in der Folge der Sound ausblieb.

Für den Automotive-Bereich entwickelt

WirePlumber wird von dem bei Collabora angestellten George Kiagiadakis entwickelt, der seit 2018 auch an PipeWire mitarbeitet. Eines der weiteren Projekte, an denen er im Rahmen seiner Anstellung arbeitet, ist das unter dem Schirm der Linux Foundation agierende Automotive Grade Linux (AGL). Hier fiel ihm auf, dass das zuverlässige Regeln von mehreren Audioströmen mit PulseAudio nicht einfach war. Dabei ging es um simple Dinge wie das Herunterregeln der Lautstärke der Musik, wenn eine Sprachmeldung vom Navi anstand oder das Stoppen des Audiostroms, wenn ein Anruf hereinkommt.

Logik per Lua-Script

Für diese Aufgaben versprach PipeWire bessere Ergebnisse. Allerdings stellte Kiagiadakis fest, dass der verwendete, in C geschriebene Session-Manager pipewire-media-session zu unflexibel war, wenn es um schnelle Anpassungen am Code ging. In der Folge entwarf er WirePlumber als modulare externe Anwendung, deren Steuerlogik in der Scriptsprache Lua verfasst ist. Diese Lua-Skripte können leicht modifiziert und erweitert werden, was bedeutet, dass die Benutzer jetzt die Möglichkeit haben, das Verhalten ihres PipeWire-Setups besser an ihre Bedürfnisse anzupassen.

Raue Ecken

Noch gibt es allerdings einige raue Ecken, die ausgebügelt werden müssen, bevor WirePlumber ein guter Mitspieler auf dem Desktop wird. Aber die Auslieferung mit Fedora 35 sollte hier für schnellen Fortschritt sorgen. Red Hat-Entwickler Christian Schaller hat Kiagiadakis für das Fedora Magazine zu WirePlumber interviewt, der einige Hintergründe der Entwicklung erläutert. Die Dokumentation von WirePlumber beleuchtet weitere technische Einzelheiten wie die Konfiguration und die einzelnen Module.

Mit der rasanten Entwicklung von PipeWire und dem neuen Session-Manager WirePlumber sehen wir, wie ich finde, spannenden Zeiten im Bereich Audio/Video entgegen.

Bild: Photo by Bruce Warrington on Unsplash