Bereits im letzten Jahr hatte Schleswig-Holstein unter der Federführung von Digitalminister Jan Philipp Albrecht einen Bericht zur Nutzung von Open-Source-Software verfasst, der die zunehmende Bedeutung von Open Source in der Verwaltung angesichts von aktuellen Entwicklungen verdeutlicht. Über die üblichen Absichtserklärungen scheint man in dem nördlichen Bundesland hinaus zu sein, denn darin wurden folgende Schritte festgelegt, die bereits in der Umsetzung sind:

- Entwicklung künftiger Fachverfahren unter offener Lizenz und Veröffentlichung des Quellcodes mit dem Ziel, bis Ende 2020 mindestens zehn Fachverfahren als Open Source bereitzustellen

- Bereitstellen einer Plattform zur Kollaboration und Veröffentlichung von Open Source Software, die in der Landesverwaltung eingesetzt wird

- Pilotprojekt zur Verwendung des Open Document Formats und zum Einsatz von LibreOffice als Standard auf Verwaltungsarbeitsplätzen

- Vermehrter Aufbau von Open Source Infrastrukturen im Rechenzentrum von Dataport (z.B. der Einsatz von Linux als Server-Betriebssystem und quelloffenen Datenbankmanagementsystemen)

Weg von proprietärer Software

The Document Foundation (TLD) als Herausgeber von LibreOffice berichtet in ihrem Blog nun über Fortschritte. Daraus geht hervor, dass bis Ende 2026 Microsoft Office auf allen 25.000 Rechnern der Beamten und Angestellten des Landes einschließlich der Lehrer von LibreOffice abgelöst werden soll. Später soll Windows durch GNU/Linux ersetzt werden, wie Albrecht in einem Interview mit dem c’t Magazin kürzlich ausführte. Die dPhoenixSuite von Dataport, die die Umstellung als IT-Dienstleister betreuen, ist ein weiterer Bestandteil der Umstellung.

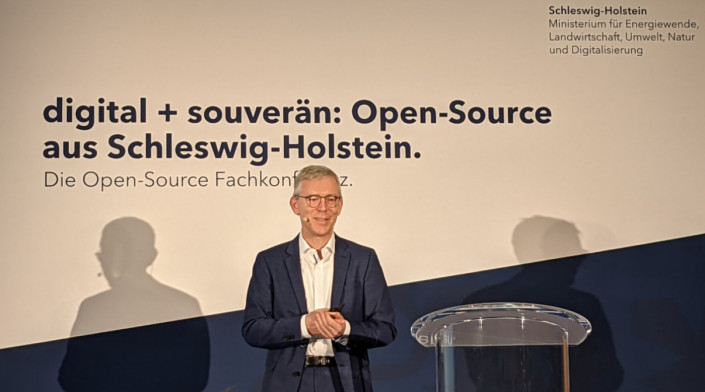

Lothar Becker und Thorsten Behrens von der TLD waren zu einem Treffen mit den Verantwortlichen bei der Fachkonferenz digital + souverän am 3. November eingeladen. Im Mittelpunkt standen Cloud-Lösungen, die Integration mit LibreOffice und anderen Systemen sowie Videokonferenz-Tools.