Der seit 2006 bei Ubuntu am Desktop verwendete Ubiquity-Installer wird demnächst in Rente gehen können, denn der unter dem Projektnamen Ubiquity NG bereits seit 2018 entwickelte neue Installer für die Desktop-Varianten von Ubuntu steht zum Test bereit. Mit Ubuntu 22.04 LTS soll der neue Installer an die Anwender ausgeliefert werden.

Auswahl zwischen zwei Übeln?

Als Backend kommt mit Subiquity der gleiche Unterbau zum Zug wie beim Installer für die Server-Variante von Ubuntu. Für die Benutzerschnittstelle des neuen Installers nutzen die Entwickler Googles Framework Flutter, das im Rahmen einer Zusammenarbeit von Google und Canonical Unterstützung für Ubuntu und weitere Linux-Distributionen erhielt. Ob das im Endeffekt besser ist als die vormals geplante Nutzung des Electron-Frameworks muss sich erst noch zeigen.

Noch nicht alle Funktionen verfügbar

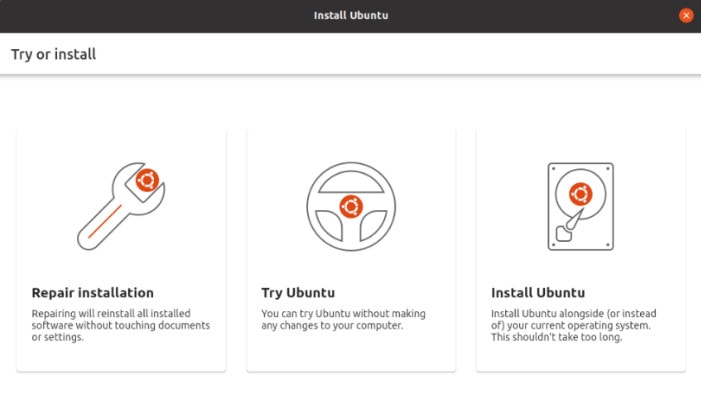

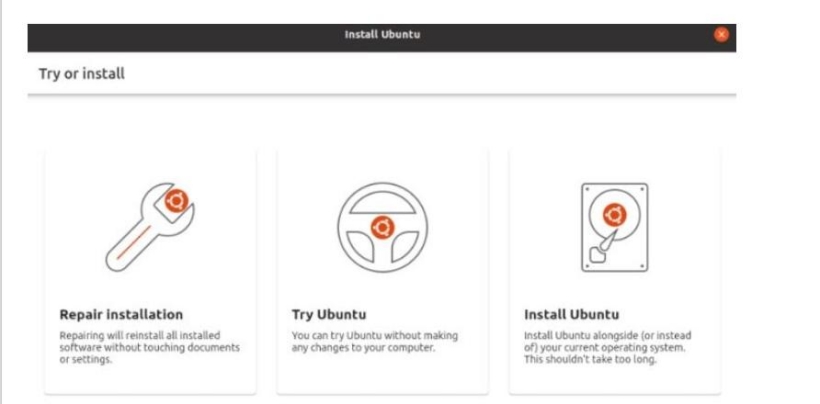

Neben dem moderneren Design fällt als Erstes auf, dass auf der Startseite neben Ubuntu ausprobieren und Ubuntu installieren nun Ubuntu reparieren hinzugekommen ist, was versucht, eine schief gelaufene Installation zu beheben, indem alle installierte Software neu installiert wird, ohne dabei Dokumente oder Einstellungen zu verändern. Der neue Installer ist in seiner jetzigen Version recht einfach gehalten und unterstützt bisher keine Verschlüsselung oder etwa die Authentifizierung per Active Directory. Auch Zeitzonen lassen sich noch nicht festlegen.

Ubuntu 22.04 LTS als Ziel

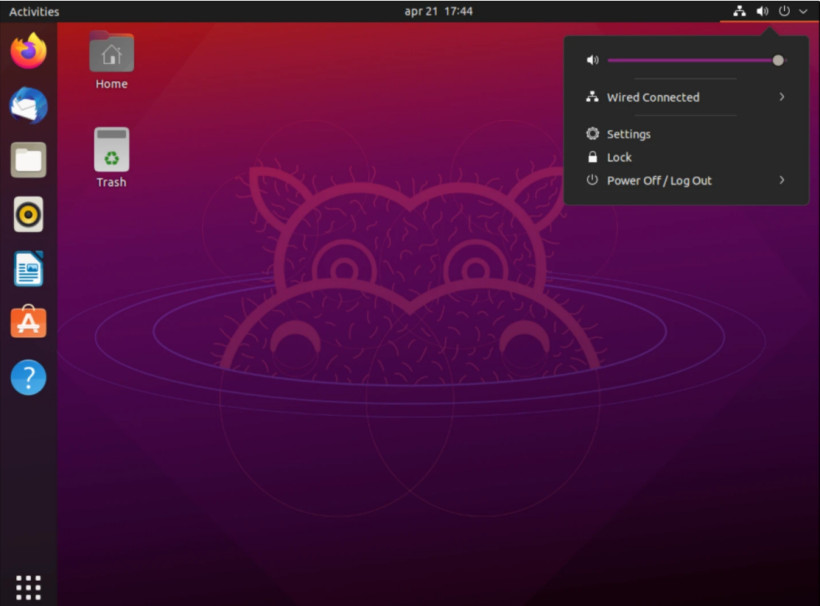

Ubiquity NG soll als technische Vorschau mit Ubuntu 21.10 »Impish Indri« am 14. Oktober ausgeliefert, und wenn die Tests erfolgreich verlaufen, den bisherigen Installer mit Ubuntu 22.04 LTS ablösen. Der Installer kann mit den aktuellen Daily Canary Builds von Ubuntu 21.10 bereits getestet werden.

Wenn der neue Installer mit Ubuntu 22.04 LTS ausgeliefert wird, so werden die meisten Varianten von Ubuntu diesen vermutlich übernehmen. Ausnahmen sind Kubuntu und Lubuntu, die sich bereits seit Längerem von Ubiquity verabschiedet haben und Installer auf der Basis des inzwischen weit verbreiteten Calamares Installer-Frameworks benutzen.