Google hat Version 61 seines Browsers Chrome freigegeben. Es wurden 22 Sicherheitslücken geschlossen, für deren Aufdeckung das Unternehmen 23.000 US-Dollar an Prämien zahlte. Sechs der Lücken waren mit dem Schweregrad High versehen. Die weiteren Änderungen fanden hauptsächlich unter der Haube statt.

So führt Chrome 61 die native Unterstützung für JavaScript Modules ein, die mit dem Element script type="module" von Entwicklern in Webseiten eingebunden werden können. Und wo wir gerade bei JavaScript sind: V8, die JavaScript-Engine des Browsersa, wurde auf Version 6.1 aktualisiert. Zudem wurden eine Menge neuer APIs eingebunden. So ermöglicht die WebUSB API Web-Apps nach Zustimmung des Anwenders den Zugriff auf die Funktionalität von angeschlossenen USB-Geräten wie Tastaturen, Mäusen, Druckern und Gamerpads bei gleichzeitiger Wahrung der Sicherheit.

Eine weitere neue Schnittstelle für Entwickler ist die Web Share API, mit deren Hilfe derzeit unter Android die nativen Mechanismen zum Teilen aktivieren, um das Tauschen von Texten oder Links zwischen Anwendungen zu erleichtern. Diese Funktionalität soll später auch für Web-Apps verfügbar werden. Auch für den Desktop ist jetzt bereits das Payment Request API implementiert, die Entwicklern zum Einbinden von sicheren Zahlmethoden dient.

Sanfteres Scrollen, bessere RAM-Auslastung

Die Network Information API versetzt Web-Apps am Desktop und mobil in die Lage, Informationen zur zugrundeliegenden Netzanbindung inklusive Änderungen zu erhalten. Die Smooth Scroll API soll, wie der Name vermuten lässt, für sanfteres Scrollen sorgen. Den tatsächlichen RAM-Bedarf von Web-Apps soll die Device RAM API bestimmen. Weitere neue APIs listet die Webseite VentureBeat auf.

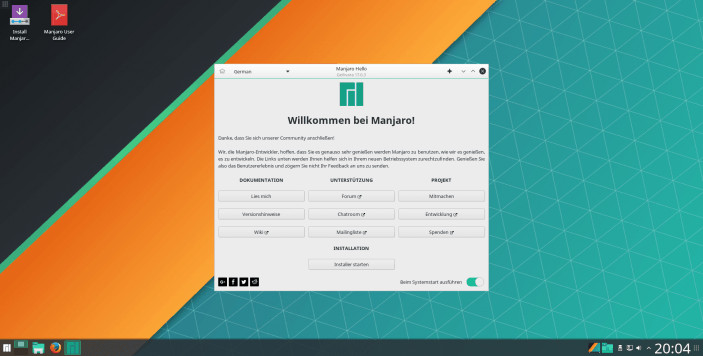

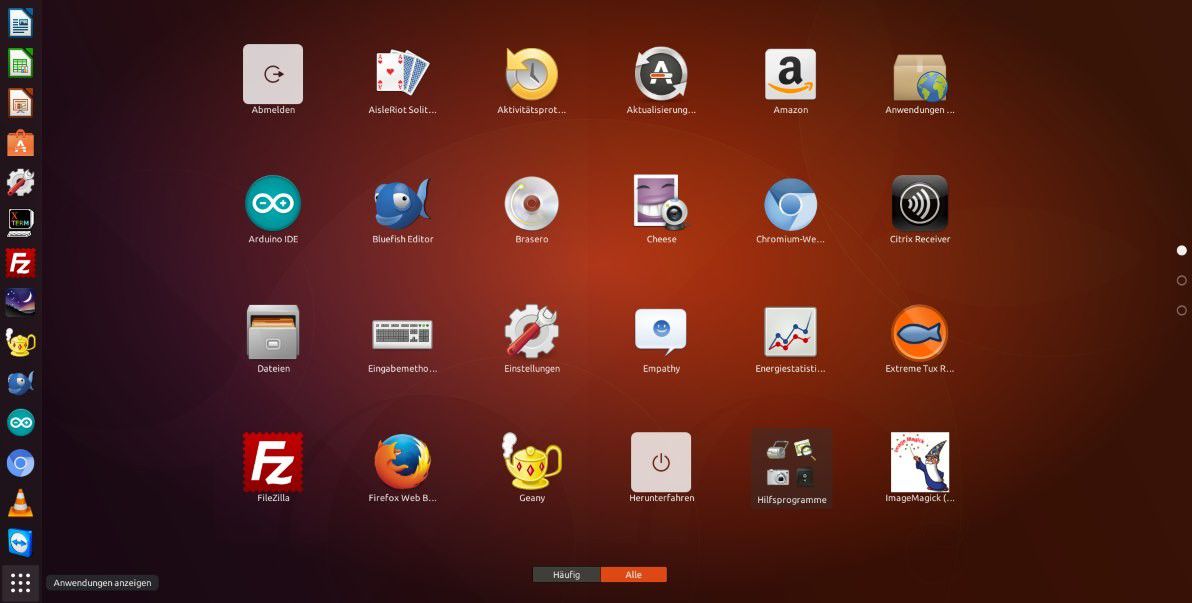

Chrome 61 steht für Linux, Mac OS X und Windows auf Googles Downloadseite bereit. Die Distributionen werden die neue Version zeitnah zur Installation anbieten.