GNOME 42 ist mit dem Veröffentlichungsdatum am 23. März 2022 zwar noch einige Monate entfernt, es zeichnet sich aber ab, dass es ein wichtiges Release wird, das Weichen für die Zukunft des Projekts stellt. Der Dreh- und Angelpunkt bei GNOME 42 hört auf den Namen libadwaita, dem Nachfolger von libhandy für GTK 4, den GNOME-Entwickler Adrian Plazas bereits im März 2021 ausführlich vorstellte.

Libadwaita

Eines der zentralen Ziele von libadwaita ist es, die Erstellung von Anwendungen zu erleichtern, indem die Komponenten und Designpraktiken verwendet werden, die den GNOME-Anwendungsdesign-Ansatz gemäß den neuen Human Interface Guidelines (HIG) ausmachen. Noch ist das in Zusammenarbeit mit dem Design-Team entstehende Tool nicht stabil, eine Version 1.0 soll aber noch in diesem Jahr erscheinen.

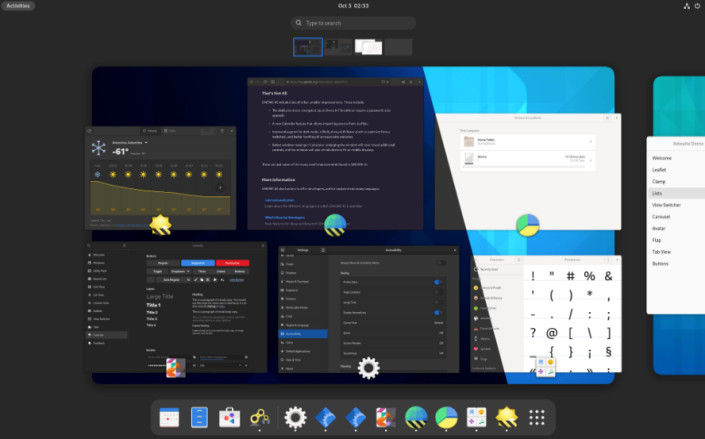

Systemweiter Dark Mode

Für GNOME 42 ist geplant, alle Core Apps auf die libadwaita Bibliothek zu portieren. Inspiriert von Ideen, die bei elementary OS ihren Anfang hatten, wird das libadwaita API einen systemweiten Dark Mode ermöglichen, der über einen Schalter den Wechsel des Desktops und aller Apps vom hellen zum dunklen Design bietet. Das beinhaltet unter anderem die Anpassung anwendungsspezifischer Stile, damit diese sowohl in hellen als auch in dunklen Stilen funktionieren, die Anpassung aller verwendeten voll farbigen Symbole, damit sie in beiden Modi einen angemessenen Kontrast aufweisen und die Erstellung heller und dunkler Versionen der GNOME-Hintergrundbilder.

Neue Screenshot-App

Eine neue App für Screenshots und Screencasts entstand im Rahmen des Google Summer of Code 2021 und wird mit GNOME 42 ausgeliefert, auch wenn noch nicht klar ist, ob bis dahin alle geplanten Funktionen umgesetzt werden können. Die Benutzeroberfläche soll das Erstellen von Screenshots und die Aufnahme von Screencasts intuitiver und übersichtlicher gestalten. Auf Tastendruck nimmt GNOME Shell ein vollständiges Bildschirmfoto auf, wobei der gewünschte Bereich ausgewählt werden kann. Das Bildschirmfoto wird sofort aufgenommen, sodass es viel einfacher ist, den richtigen Moment zu erwischen oder geöffnete Kontextmenüs aufzunehmen. Screencasts erhalten ebenfalls ein Upgrade. Dabei können analog zu Screenshots nun Bereiche des Bildschirms oder einzelne Fenster aufgenommen werden.

GNOME Text Editor

GNOME 42 wird vermutlich neben Gedit einen neuen Texteditor mitbringen. Warum einen neuen Texteditor, wird sich da manch einer ob der guten Funktionalität von Gedit fragen. Auch hier liegt der Grund bei libadwaita. Es ist in diesem Fall einfacher, einen neuen Texteditor zu erstellen als eine über viele Jahre gewachsene komplexe App auf das neue Designkonzept von GTK 4 umzustellen. Also werden Gedit und der GNOME Text Editor einige Zeit nebeneinander ausgeliefert werden, bis der neue alle Tricks des alten beherrscht.

Ferner wird GNOME 42 weitere Verbesserungen im Hintergrund erhalten. So wird der Fenstermanager Mutter Eingabe-Events etwa von Mäusen nicht mehr auf die Bildwiederholrate des Displays beschränken, was besonders Gamer freuen wird. Einen mit Spannung erwarteten verlässlichen Blick auf die neuen Funktionen von GNOME 42 wird eine Beta am 12. Februar 2022 gewähren.