Wie ihr vielleicht bemerkt habt, ist die Reihe eurer Reisen zu und mit Linux am Ende angekommen. Nochmals vielen Dank für die rege Beteiligung. Falls ihr eure Reise noch publik machen wollt, so werde ich diese auch weiterhin gerne veröffentlichen. Ich hoffe, ich habe alle bisher eingereichten Berichte freigegeben; falls nicht, bitte melden. Nun aber flugs zu Woche 38, die gut mit News zu Linux angefüllt war.

Distributionen

Bei den Distributionen drehte sich in dieser Woche fast alles um die Beta zu Ubuntu 21.10 »Impish Indri« für Ubuntu Desktop, Server und Cloud sowie die Varianten Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu Kylin, Ubuntu MATE, Ubuntu Studio und Xubuntu, deren stabile Version am 14. Oktober freigegeben wird. Dabei kommen Kernel 5.13 und GNOME 40 zum Einsatz.Wie bereits berichtet, wird Firefox in dieser Veröffentlichung als Snap ausgeliefert. Wer Snap nicht mag, findet hier Alternativen für die künftige Nutzung von Firefox mit Ubuntu.

Im Lager der BSD-Varianten wurde MidnightBSD in Version 2.1.0 freigegeben. Die oft als Router oder Firewall eingesetzte Distribution IPFire 2.27 stellt Core Update 160 zum Test bereit. Das als Drop-in-Alternative zu CentOS gestartete Alma Linux hat vor wenigen Tagen neue Cloud-Images vorgestellt.

Anwendungen

Während die Arbeiten zu GIMP 3.0 auf Hochtouren laufen, haben die Entwickler GIMP 2.10.28 als Bugfix-Release freigegeben. Die Werkzeugsammlung GNU Coreutils erschien in Version 9.0. Dabei wird der Befehl cp zum Kopieren von Dateien und Verzeichnissen erweitert. Mit Coreutils 9.0 aktiviert cp nun unter anderem Unterstützung für Copy-On-Write (CoW) und copy-offload. OpenZFS 2.0.6 versorgt Anwender, denen Version 2.1 noch zu frisch ist, mit der Möglichkeit, aktuelle Kernel wie Linux 5.13 und 5.14 zu nutzen.

Wine-Staging liegt mit mehr als 600 Patches in Version 6.18 vor. Samba 4.15.0 bringt eine Überarbeitung des CLI, eine modernisierte Virtual File System-Schnittstelle (VFS) sowie stabile Multi-Channel-Unterstützung. WayDroid als Alternative zum sehr langsamen Anbox zur Verwendung von Android-Apps auf Linux-Phones macht weitere Fortschritte. Es stehen jetzt auch Pakete für Arch Linux auf dem PinePhone bereit. Zudem lässt sich WayDroid mittlerweile auch am Desktop in einer Wayland-Session installieren.

Meilenstein für Panfrost

Fortschritte hat auch der freie Panfrost-Treiber für Mali-GPUs zu verzeichnen, indem er nun als konform mit OpenGL ES 3.1 für die Mali-G52 GPU erklärt wurde. Dieser wichtige Meilenstein ist ein Schritt nach vorne für den Open-Source-Treiber, da er Panfrost nun für den Einsatz in kommerziellen Produkten mit Mali G52 zertifiziert und den Weg für weitere Konformitätsanträge für andere Mali-GPUs ebnet.

Die Beta zu Plasma 5.23 hat viele Anwender zu Bugreports animiert, die derzeit abgearbeitet werden. LibreOffice 8.0 steckt mitten in der Entwicklung. Ein Verbesserungsvorschlag befasst sich dabei mit einer ähnlich wie im Browser auf Tabs ausgerichteten Benutzeroberfläche, die es erlaubt, schnell zwischen verschiedenen Dokumenten zu wechseln.

Lesestoff

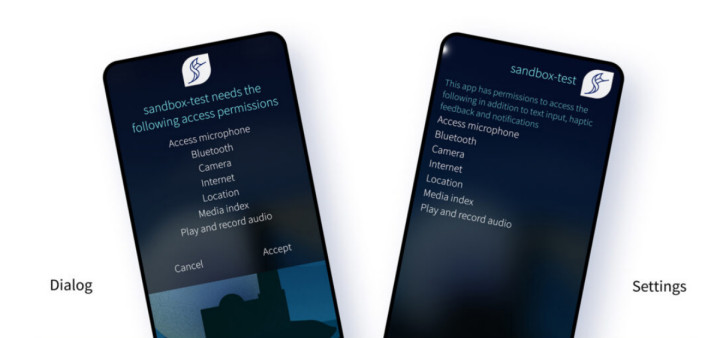

Da wir heute hoffentlich alle wählen gehen, hier noch eine Entscheidungshilfe der OSB Alliance, die auf die Programme der Parteien bei der Digitalisierung eingeht. Wer schon entschieden hat, was er wählt, kann sich entspannt zurücklehnen und stattdessen nachlesen, wie der aktuelle Stand bei Btrfs aus der Sicht eines gestandenen Sysadmins eingeschätzt wird. Lennart Poettering hat sich auf seinem Blog mit der Umsetzung der vorhandenen Sicherheitsmechanismen bei Linux-Distributionen auseinandergesetzt und befindet diese als eher schlecht bis gar nicht umgesetzt. Provokant erklärt er:

Linux unterstützt Full Disk Encryption (FDE) und Technologien wie UEFI SecureBoot und TPMs schon seit Langem. Die Art und Weise, wie sie von den meisten Distributionen eingerichtet werden, ist jedoch nicht so sicher, wie sie sein sollten, und in mancher Hinsicht ehrlich gesagt ziemlich seltsam. Tatsächlich sind Ihre Daten im Moment wahrscheinlich sicherer, wenn sie auf aktuellen ChromeOS, Android-, Windows- oder MacOS-Geräten als auf typischen Linux-Distributionen gespeichert sind.

Auch Kyle Rankin, Security-Officer bei Purism, befasst sich mit dem Thema Sicherheit. Bei ihm geht es um Passwörter und deren Zukunft. Gestern hat zudem Red Hat-Entwickler Christian Schaller ein Essay über Fedoras Vision für den Linux Desktop veröffentlicht, auf das ich noch näher eingehen werde. Ich wünsche euch eine erfolgreiche neue Woche und bleibt gesund.